[이삼남 이야기] 입시가 낳은 청년 보수화

전찬범 서울대 재료공학부

편집자주

‘이삼남’은 ‘이삼십대 남성’의 줄임말입니다. 새로 시작하는 ‘이삼남 이야기’는 2030세대 젊은 남성 필진들이 번갈아 쓰는 칼럼입니다. 청년 이슈와 온라인 여론 등을 주제로 한 달에 두 번 게재 예정입니다. 혐오와 갈라치기, 무관심과 오해를 넘어 건전한 공론을 만들기 위해 노력하겠습니다. 독자들의 많은 관심 바랍니다.

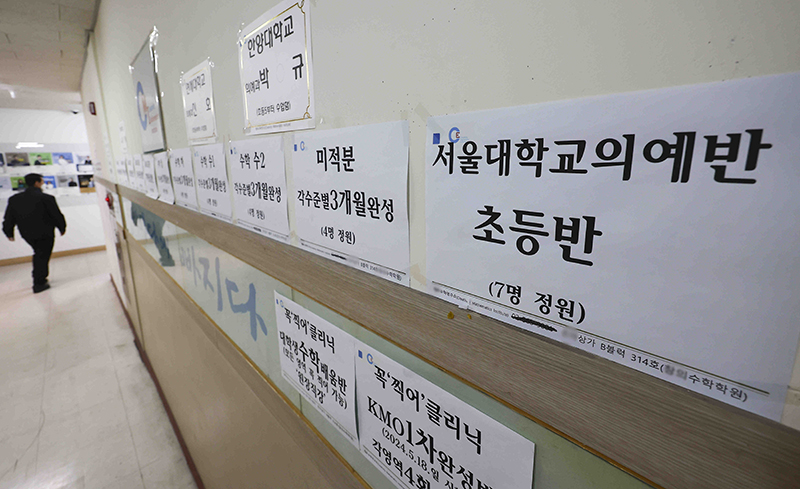

입시 공화국. 한국의 불명예스러운 별명 중 하나이다. 한국에 존재하는 모든 대학·학과는 서열화되고, 이는 자연스럽게 대학을 지망하는 학생들의 서열화로 이어진다. 끊임없는 입시 경쟁에서 실패자로 전락하지 않으려면 공교육만으로는 부족하다. 수능의 고난도 문제가 공교육에서 배우는 수준으로는 해결할 수 없다는 사실은 상식이 된 지 오래다. 통계청에 따르면, 2023년 기준 초·중·고등학생의 사교육 참여율은 78.5%에 달한다. 물론 경쟁에서 승리하려면, 남들이 다 하는 걸 따라가는 것만으로는 부족하다. 더 빨리 시작하고, 더 많이 해야 한다. 한국 보건사회연구원의 '2023년 아동종합실태조사'에 의하면 0~5세의 시간제 학원 이용률은 2018년 4.7%에서 13.5%로 급증했다. 아동기 전체를 입시 경쟁에 쏟아붓는 시대가 온 것이다. 태어나서 성인이 될 때까지 삶의 대부분을 좋은 대학에 가겠다는 미명 아래 학원에서 보내면서, 사교육은 단순히 학업 성취를 위한 수단을 넘어 청소년들의 인격과 세계관 형성에 핵심적인 역할을 한다. 학습의 과정은 곧 인간 형성의 과정이기에, 입시를 위한 교육이 곧 인격의 뼈대를 형성하는 것이다.

입시는 구조적으로 경쟁을 전제로 설계되어 있다. 명문대, 인기 학과의 정원은 한정되어 있고, 원하는 목표를 달성하기 위해서라면 단순히 내가 잘하는 것만으로는 부족하다. 이는 타인을 연대와 협력의 대상보다는, 경쟁과 타도의 대상으로 인식하게 만든다. 경쟁은 신성한 것이기에, 사회적 불평등의 원인은 개인의 노력 부족으로 환원된다. 2021년 진행된 KBS 세대인식 집중조사에서, 청년 남성들은 기성세대와 반대로 주관적 계층 인식이 높아질수록 "기회가 되면 내 것을 나눠 타인을 도울 것이다"라는 질문에 더 인색하게 대답했다. 소득이 높아질수록 사교육에 대한 투자가 급증한다는 것을 고려하면, 사교육에 더 많이 노출될수록 '사회적 지위는 노력의 차이에 의해 형성된다'라는 신념을 강하게 내면화하고 있음을 보여준다. 그리고 진보적 정책은 노력에 따른 정당한 보상을 빼앗아 노력하지 않은 이들에게 제공하는, 부조리로 인식된다.

이러한 세계관은 입시에서 성적과 등수를 통해 자신과 타인을 끊임없이 비교하는 구조에서 기인한다. 성적은 단순한 수치가 아닌, 인간의 가치를 판단하는 기준이 되고, 이를 통해 타인을 서열화하는 태도를 체화한다. 자연스레 자신보다 못한 이들은 멸시하며, 자신보다 높은 위치에 있는 이들에 대해서는 열등감을 느끼는 이중적 심리가 자리 잡는다. 이는 소위 SKY, 명문대로 분류되는 대학의 학생들조차 자신들을 '의떨'이라고 자조하는 현실에서 확인할 수 있다. 입시에서 높은 성과를 거두었음에도, 의대에 진학하지 못했다는 이유만으로 자신을 실패자로 간주하는 것이다.

입시 중심의 교육은 또 다른 문제점을 내포한다. 암기와 문제풀이 중심의 학습은 비판적 사고의 형성을 억제하기 때문이다. 사회 교과서에서 가르치는 경제학 논리들이 현실 경제에서 적용될 수 있는지, 철학자들의 주장에 모순점은 없는지 고민하는 것은 성적에 아무런 도움이 되지 않는다. 그런 걸 고민할 시간에 조금이라도 더 외우고 한 문제라도 더 푸는 것이 이득이다. 이 과정 속에서 '의심하지 않는 태도', '질문하지 않는 습관'은 자연스럽게 내면화된다. 게다가 한국의 교과서는 경제적 자유주의를 긍정하는 보수적 관점에 기반을 두고 있다. 비교우위의 논리는 불평등 무역과 신제국주의를 지워버리며, 성장과 분배의 이분법은 진보세력을 국가 전체의 장기적인 발전을 가로막는 존재로 만든다. 1980~90년대에는 대학 내 운동권의 존재가 기존의 세계관에 대한 반성과 비판의 장을 제공했지만, 현재는 그러한 장치가 없다. 결과적으로 청년 세대는 대안적 세계관에 접근할 기회를 가지지 못한 채, 보수의 논리를 내면화하게 된다.

이러한 입시 기반의 청년 보수화 현상을 극복하기 위해서는, 단순한 정서적 호소나 도덕적 당위에 기대는 것으로는 부족하다. 해답은 청년 여성에서 찾을 수 있다. 앞서 언급한 KBS의 조사에서, 청년 여성은 청년 남성과 달리 주관적 계층 인식이 높아질수록 분배에 대한 인식이 완만하게 개선되었다. 차이의 원인은 페미니즘이다. 가부장제를 비판하는 페미니즘의 논리는 사회에서 여성으로서 직면하는 어려움들의 원인을 개인이 아닌 유리천장과 같은 사회 구조로 인식할 수 있도록 돕는다. 즉, 청년 남성들은 기성세대의 마르크스주의와 청년 여성의 페미니즘과 같이 인식의 전환을 이끌어낼 수 있는 계기를 접하지 못한 것이다.

결국 보수화 현상을 극복하려면 청년 세대가 실제로 문제의식을 느끼는 이슈(예를 들어 연금개혁, 주거비용, 취업난 등)를 중심으로 진보 진영이 기존 보수 담론을 압도할 수 있는 설득력 있는 서사를 개발하고, 이를 지속적으로 보급해야 한다. 논리적 정합성과 현실 분석의 정밀성을 갖춘 담론만이, 보수화된 청년들에게 새로운 세계관의 가능성을 제시할 수 있을 것이다.

- 발행 2025-08-03 17:32:26

评论

发表评论