[녹색전환을 한다고요?] 지구의 온도가 아니라 삶의 질을 높이는 기후정책이 필요하다

민생회복 소비쿠폰으로 카페를 찾을 수 없는 사람들

그런데 모두에게 돌아갈 것만 같은 이 복지가 닿지 않는 이들이 있다. 지난 7월 중순 ‘홈리스 행동’은 민생회복 소비쿠폰에 관한 의견서를 제출했다. 신용 및 체크카드, 선불카드나 지역 상품권을 주민등록상 주소지 관할 지자체에서 받고 소비하도록 하는 현행 제도가, 주소지를 확인하기 어려운 이들을 배제한다는 것이다. 보건복지부가 지난 6월 발표한 노숙인 등의 실태조사에 따르면, 노숙인의 71.3%가 신용불량자다. 소비쿠폰을 받을 수 있는 금융 수단 자체가 부재한 이들이 많아 이를 보완하기 위해 현금 지급, 찾아가는 행정서비스를 통한 신청 불이익을 보완할 필요가 있다고 단체는 언급했다.

국민 모두에게 지급될 것이라는 보편의 소비에서 제외된 이들은, 숨 막혀 죽을 것 같은 상황에 먼저 놓인다. 기후 불평등은 재난의 영향에 가장 가까이 있는 이들이 정작 기후위기를 불러오는 탄소 집약적인 사회 경제구조의 가장 밑단에 있다는 것을 의미하는 단어이기도 하다. 국민이 모두 누린다는 15만 원어치의 소비도 불가능한 노숙인들은, 한편으로는 한국 사회에서 가장 적게 온실가스를 배출하는 이들이다.

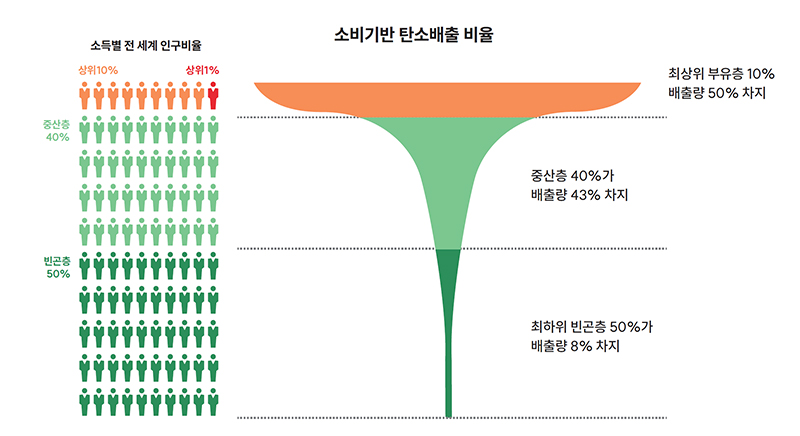

기후 불평등 문제는 지난 2023년 옥스팜이 발표한 보고서에서도 확인할 수 있다. 세계 인구 중 부유층 상위 10%가 하위 50%의 탄소 배출량의 6배를 넘어서고 있다. 불평등과 빈곤을 연구하며 탈성장 담론을 연구하는 제이슨 히켈은 이같이 말한다. 세계적으로 ‘기후위기로 인한 경제적 비용의 82~92%와 기후 관련 사망자의 98~99%가 남반구에서 발생’한 반면 역사적으로 기후위기를 불러온 온실가스 배출의 상당한 책임은 자본주의 경제성장과 발전 추동하고 그 혜택을 누리는 북반구 국가라고 말이다. 책임과 피해가 모두에게 동일하지 않다는 기후위기 시대의 불평등을 이야기하는 것이다.

누군가에게는 인간다운 삶을 위한 더 많은 소비가 필요하다

기후위기 시대 우리 모두 온실가스 배출을 최대한으로 줄여야 한다면, 노숙인이야말로 이미 온실가스 배출이 없는 삶을 살아간다는 점에서 삶의 양식에서 모범이 된다. 하지만, 우리는 모두 알고 있다. 온실가스 배출제로만이 중요하다면, 인간다운 삶은 달성 불가능한 목표가 된다. 따라서 기후위기를 막기 위해 우리가 모두 온실가스 배출을 줄여야 한다는 교육과 캠페인은 노숙인에게는 해당하지 않는다. 오히려 이들에게는 인간다운 삶을 위한 더 많은 지원과 지출이 필요하다. 이들에게야 말로 집이 제공돼야 하고, 깨끗하고 따뜻한 물이 필요하며, 안전하고 건강한 음식이 제공돼야 한다.

바로 이 지점에서 새로운 관점의 공공정책이 필요하다. 과도한 온실가스 배출을 만들어내는, 환경적으로 지속 가능하지 않은 특정한 방식의 삶의 양식을 제한해야 한다. 동시에 이러한 제한에도 불구하고 삶이 여전히 아름답고 풍요로울 수 있는 조건을 갖춰야 한다. 프랑스에서는 기차로 2시간 30분 이내 이동할 수 있는 거리에 대해서는 국내선 운항을 금지했다. 미국 뉴욕은 호텔, 사무실, 병원 등 건물 유형에 따라 제시된 온실가스 배출 총량을 넘어설 때 상당한 페널티를 부과하고 있다. 이러한 정책은 자원의 이용과 온실가스 배출의 한계를 긋고 제한하는 조치다. 그렇지만 이러한 나라들이 제한으로만 기후위기를 대응하는 것은 아니다. 뉴욕주는 건물의 온실가스 배출 총량을 제한하는 대신 그린리모델링에 대한 금융과 일자리 창출을 전폭적으로 지지한다. 오스트리아 빈의 인구 60%는 공공이 조성하여 제공하는 사회적 주택에 거주하고 있다. 비행기를 제한하고 자동차 중심의 도로를 대폭 축소하고 자전거와 도보 편의성을 과감히 높이는 정책을 취하는 도시들이 늘어나고 있다. 서울시 성동구는 커피 한 잔을 시키지 않아도, 시원하게 시간을 보낼 수 있도록 구청 1층의 공공도서관을 24시간 개방하고 있다.

자동차의 속도를 대중교통과 자전거에 나눠야 한다

대중교통 기반이 어느 곳보다 잘 돼 있는 서울이지만, 서울은 여전히 대중교통보다는 자동차가 빠르고 편리한 곳이다. 서울시 차량 통행속도 보고서를 살펴보면, 지난 10년간 버스가 자동차보다 빠른 적은 없었다. 서울 시내에서 버스의 경우 2014년 10년 전 시간당 19.6㎞에서 지난 2016년 20.7㎞로 소폭 증가했다. 그런데 2024년 시간당 17.9㎞로 점차 느려지고 있다. 사람도 건물도 차도 모두 꽉 찬 서울에서 더 이상 도로를 크게 늘리는 것은 불가능하다.

반면, 대중교통 수단이 현저히 적은 농어촌 도시에서는 자동차와 대중교통의 이동속도가 더 크게 차이가 난다. 문제는 시민 모두가 운전을 하거나 자동차를 소유할 수 없다는 것이다. 도로를 더 늘리는 것이 사실상 불가능한 대도시, 자가용을 시민 모두에게 보급할 수 있는 농어촌 모두 자동차의 속도를 대중교통과 나눠야 한다. 이를 위해서는 한정된 도시 공간과 재원을 다르게 이용하도록 해야 한다.

이는 도로와 자동차에만 해당하는 이야기가 아니다. 더 많은 아파트를, 더 많은 자원을 사용하여 도시 인프라와 서비스의 총량을 무조건 늘리는 방식의 복지는 불가능하다. 결국 2050 탄소중립이라는 국가의 정책적 목표는 필연적으로 한정된 도시 공간, 자원, 주택, 도로, 소비재를 어떻게 나눠야 할지, 공공재원이 어디에 투자되는 것이 적절한지 다시금 질문하도록 한다.

지구의 온도가 아니라 삶의 질을 높이는 기후정책이 필요하다

“ 배보람 녹색전환연구소 부소장 ” 응원하기

评论

发表评论